CMS-Kollaboration beobachtet einen neuen EffektDetaillierte Untersuchung von Top-Quark Kollisionen weist auf unbekannte Struktur hin

23. Oktober 2024

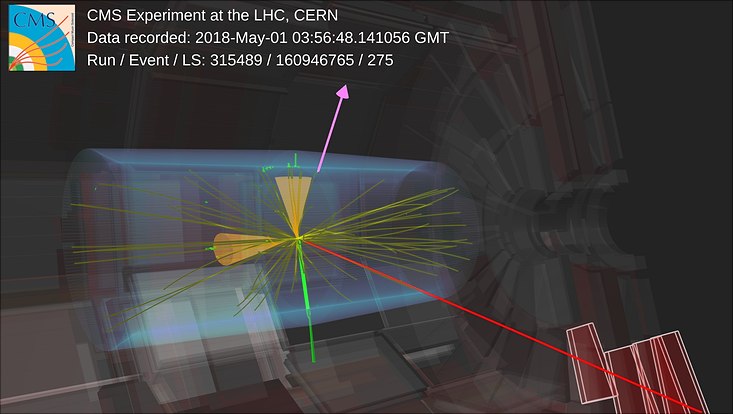

Foto: CMS Kollaboration

Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Exzellenzcluster Quantum Universe der Universität Hamburg und des DESY hat in Zusammenarbeit mit der Universität Rochester (USA) mit dem CMS-Detektor am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider des CERN einen unerwarteten Überschuss bei der Produktion von Top-Quark Paaren und ihren Antiquarks beobachtet. Dieser interessante Befund in den Daten deutet sehr wahrscheinlich auf eine noch unbekannte Struktur hin.

In seiner Analyse hat das Team um Christian Schwanenberger, Professor an der Universität Hamburg und DESY-Wissenschaftler, und Alexander Grohsjean, Wissenschaftler an der Universität Hamburg, die Proton-Proton-Kollisionen am CMS-Detektor mit aktuellen theoretischen Vorhersagen verglichen. „Der unerwartete Überschuss bei der Produktion von Top-Quark-Paaren und ihren Antiquarks trat nahe der Massenschwelle auf, wo die verfügbare Energie gerade ausreicht, um ein Top-Quark und ein Top-Antiquark zu erzeugen“, erklärt Grohsjean. Der Effekt wurde zum ersten Mal in Daten aus dem Jahr 2016 beobachtet und hat sich nun nach der Analyse der Daten aus den Jahren 2017 und 2018 weiter verstärkt. „Bildet das Top-Quark einen gebundenen Zustand mit seinem eigenen Antiteilchen, bevor es zerfällt? Wir sind uns noch nicht sicher, was genau wir da sehen, aber wir sind ziemlich sicher, dass es sich nicht nur um eine statistische Fluktuation handelt“, sagt Schwanenberger.

Die Wissenschaft am Large Hadron Collider hat einen eingebauten Prüfmechanismus: Entdeckungen gelten nur dann als gesichert, wenn beide großen Mehrzweckdetektoren, CMS und ATLAS, das Gleiche beobachten. Das Team um die Quantum Universe und DESY-Wissenschaftlerin Katharina Behr von der ATLAS-Kollaboration konnte jedoch keinen signifikanten Effekt in ihren Daten feststellen. Ihre Analyse ist für einen etwas anderen Bereich von Top-Quark-Energien optimiert und kann den Überschuss, den ihre CMS-Kollegen sehen, bisher nicht bestätigen. „Die Diskussionen zwischen den beiden Teams, in denen unsere Ergebnisse, unsere Hypothesen und die von uns verwendeten theoretischen Modelle verglichen werden, sind äußerst spannend und haben gerade erst begonnen“, sagt Laurids Jeppe, Quantum Universe Doktorand am DESY. Dieses Projekt ist beispielhaft für eine fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb von Quantum Universe, da es die Experimentalphysiker mit den Theoretikern des Clusters zusammenbringt, um das Rätsel zu lösen.

Das Top-Quark ist das schwerste Elementarteilchen im Standardmodell der Teilchenphysik und das einzige Quark, das quasi pur beobachtet werden kann. Alle anderen Quarks können immer nur in gebundenen Zuständen beobachtet werden, etwa bei der Bildung neuer Teilchen mit anderen Quarks. Das Top-Quark steht auch in enger Verbindung mit dem Higgs-Boson, das allen Elementarteilchen ihre Masse verleiht. Daher spielt das Top-Quark eine Schlüsselrolle bei der Erforschung des Higgs-Bosons selbst und der möglichen Existenz schwererer Higgs-Bosonen.

Der Schlüssel zu dieser Untersuchung ist eine Eigenschaft der Teilchen, die als „Spin“ bezeichnet wird und als eine Form des Drehimpulses betrachtet werden kann. Der Spin kann die Werte 0, ½ oder 1 annehmen. Das 2012 entdeckte Higgs-Boson hat einen Spin von 0, was es als Skalarteilchen klassifiziert. Schwerere Higgs-ähnliche Teilchen, die von einigen Theorien vorhergesagt werden, könnten auch in Paare von Top-Quarks zerfallen und sind entweder skalar, wie das Higgs-Boson, oder pseudoskalar, wie eine Teilchenart mit anderen Eigenschaften.

Die Messung spinempfindlicher Größen ergab, dass der beobachtete Überschuss in den Daten eher mit der Pseudoskalar-Hypothese als mit der Skalar-Hypothese übereinstimmt. Dies wirft eine entscheidende Frage auf: Könnte dies ein Hinweis auf ein völlig neues Elementarteilchen sein, oder handelt es sich um einen gebundenen Zustand eines Top-Quarks mit einem Antiquark, von dem man erwartet, dass er sich wie ein Pseudoskalar verhält? Oder ist es nur Artefakt einer unvollkommenen Modellierung des Hintergrunds, die sehr anspruchsvolle Berechnungen erfordert? Oder handelt es sich gar um etwas noch Unerwartetes, das unser derzeitiges Verständnis der Teilchenphysik in Frage stellt? „Um die Eigenschaften zuverlässig zu modellieren, sind weitere theoretische Arbeiten erforderlich“, sagt Afiq Anuar, Quantum Universe Postdoc bei DESY. „Unser nächster Schritt wird sein, den Ursprung dieses faszinierenden neuen Effekts zu erforschen. Spannende Zeiten liegen vor uns!“