GravitationswellendetektionNeuer Meilenstein erreicht auf dem Weg zum Einstein-Teleskop

6. Juli 2021

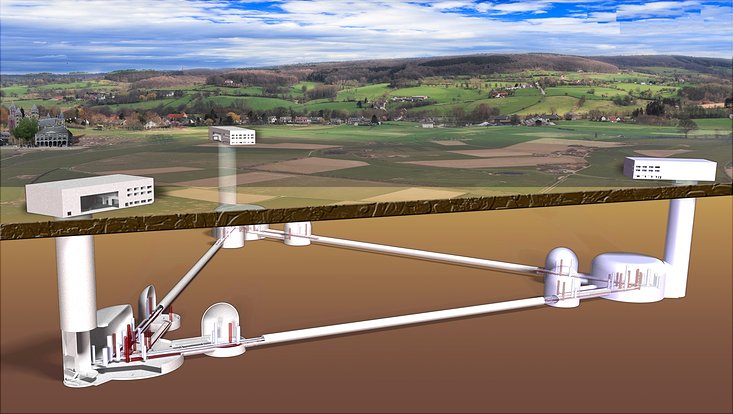

Foto: MPI für Gravitationsphysik / NIKHEF

Anfang Juli hat das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) seine Roadmap aktualisiert. Unter den 11 neuen Großforschungsprojekten, die die ESFRI aufgrund ihres wissenschaftlichen Nutzens in die Roadmap aufgenommen hat, ist das Einstein-Teleskop. Auch auf nationaler Ebene wird das Gravitationswellenobservatorium als wegweisende Großforschungsanlage in der Helmholtz Roadmap für Forschungsinfrastrukturen eingestuft. Die Physiker Prof. Dr. Roman Schnabel und Prof. Dr. Oliver Gerberding forschen am Exzellenzcluster Quantum Universe der Universität Hamburg an Technologien für die Gravitationswellendetektion und erklären, warum die Entscheidung der ESFRI und die Empfehlung der Helmholtz-Gesellschaft zentral sind für eine Realisierung des Einstein-Teleskops.

Warum braucht die Wissenschaft das Einstein-Teleskop und was waren aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren die größten Herausforderungen auf dem Weg zum Einstein-Teleskop?

Roman Schnabel: Mit dem Einstein-Teleskop werden wir Objekte und Eigenschaften des Universums beobachten, die bislang kein anderes Observatorium sichtbar machen kann, wie beispielsweise das vermutlich noch heute vorhandene Nachvibrieren des Universums durch den Urknall. Mit „ET“ werden wir die Fragen, woraus das Universum zusammengesetzt ist und wie es entstand, deutlich besser beantworten können.

Nach aktuellem Stand wird der Bau des Einstein-Teleskops etwa 1,9 Milliarden Euro kosten. Das ist eine stattliche Summe für ein Großforschungsprojekt und die damit verbundene Erweiterung des Wissens der Menschheit. Deshalb möchte man eine möglichst große Wahrscheinlichkeit haben, dass die Anlage die zu erwartenden Ergebnisse liefert. Entscheidend für das Einstein-Teleskop waren daher 2015 die erfolgreichen ersten Beobachtungen von Gravitationswellen am Observatorium LIGO in den USA.

Oliver Gerberding: Die bisher 50 Beobachtungen von Gravitationswellen haben uns bereits gezeigt, dass es viel mehr schwarze Löcher im Universum gibt als zuvor gedacht. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Einstein-Teleskop einige Rätsel des Universums klären werden. Die im Vergleich zu bestehenden Observatorien höhere Empfindlichkeit sorgt zum Beispiel dafür, dass wir ungefähr 1000-mal mehr Ereignisse vermessen werden, also ein Ereignis alle paar Minuten anstatt wenige pro Woche.

Was bedeutet die Entscheidung der ESFRI und die Aufnahme des Einstein-Teleskops in die Helmholtz Roadmap für die Realisierung des Einstein-Teleskops?

Roman Schabel: Die positive Entscheidung der ESFRI war eine notwendige politische Voraussetzung für den Bau des Einstein-Teleskops. Jetzt gibt es eine realistische Chance, dass die europäischen Staaten sich entscheiden, das Einstein-Teleskop als gemeinsames Großforschungsprojekt zu realisieren.

Welche Auswirkungen haben die Empfehlungen der ESFRI und der Helmholtz-Gesellschaft möglicherweise auf die Forschung in Hamburg zu Gravitationswellen und ihrer Detektion?

Roman Schnabel: Hamburg ist nach Hannover der wichtigste deutsche Forschungsstandort, an dem die Fragen geklärt werden, wie das Einstein-Teleskop auszugestalten ist. Hier finden wichtige Vorexperimente statt, in denen die optimale Wellenlänge des Laserlichts für das Interferometer festgelegt wird oder in denen mithilfe künstlicher Intelligenz Störungen durch die Bodenbewegung berechnet und herausgefiltert werden. Auch wird in Hamburg dazu geforscht, wie die über 200 Kilogramm schweren Laserspiegel des Teleskops während der Beobachtung bei einer Temperatur von nur wenigen Kelvin vor dem Aufwärmen geschützt werden können und wie Laserlicht mit gequetschter Quantenunschärfe die Messgenauigkeit des Teleskops verbessert. Auch wenn das Einstein-Teleskop vermutlich nicht in Norddeutschland gebaut wird, so doch aber möglicherweise in Deutschland. Wird es gebaut, werden signifikante Forschungsgelder nach Hamburg fließen. Letztendlich geht es darum, die leistungsfähigsten Technologien zu entwickeln und bereitzustellen. Das ist das, was wir in Hamburg gut können.

Oliver Gerberding: Damit die Spiegel nicht durch Bodenbewegungen erschüttert werden, entwickeln wir gemeinsam mit internationalen Partnern auch neuartige Beschleunigungs- und Positionssensoren, die wiederum mit Hilfe von kleinen Laserinterferometern wesentlich genauer werden. Dies sind ebenfalls Schlüsseltechnologien für das Einstein-Teleskop. Wir freuen uns, wenn wir diese Technologien weiterentwickeln und erforschen können und sie später zum Detektor beitragen.