Dem Universum lauschenKnapp 1,5 Millionen Euro Förderung für Teilnahme an ESA-Weltraummission

21. Oktober 2020

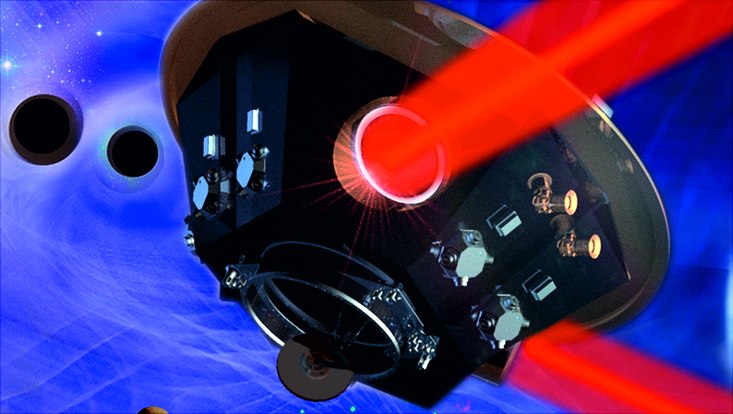

Foto: Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Milde Marketing Wissenschaftskommunikation, exozet

Prof. Dr. Oliver Gerberding, leitender Wissenschaftler am Exzellenzcluster Quantum Universe der Universität Hamburg, hat knapp 1,5 Millionen Euro Förderung für Technologieentwicklung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eingeworben. In den kommenden drei Jahren arbeiten er und sein Team an einem elektronischen Auslesesystem und optischen Aufbauten für die Bodenausrüstung des Gravitationswellendetektors LISA.

Die Laser Interferometer Space Antenna, kurz LISA, ist eine Mission der European Space Agency (ESA) mit Beiträgen der NASA. Im Gegensatz zu bereits existierenden bodengestützten Gravitationswellendetektoren wird LISA im Weltraum installiert. LISA besteht aus drei Satelliten, die der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne in einer dreieckigen Anordnung mit etwa 2,5 Millionen Kilometern Abstand zueinander folgen. Wie bodengestützte Detektoren basiert LISA auf der sogenannten Laserinterferometrie. Dabei werden zwei Laserstrahlen überlagert, die zuvor verschiedene Laufwege zurückgelegt haben. Mit dieser Methode lassen sich Dehnungen und Stauchungen der Raumzeit, sogenannte Gravitationswellen, nachweisen. Sie entstehen bei großen astrophysikalischen Ereignissen wie der Verschmelzung von Neutronensternen oder von Schwarzen Löchern.

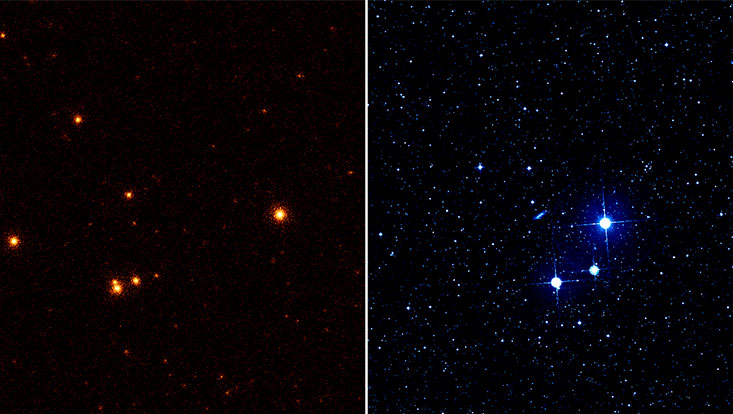

Die Messgenauigkeit hängt unter anderem von äußeren Einflüssen auf die sogenannten Testmassen im Detektor ab. Der Abstand zwischen den Testmassen wird durch Gravitationswellen in Schwingung versetzt und mit Laserinterferometern vermessen. Bei erd-gebundenen Detektoren lassen sich viele äußere Störquellen unterdrücken, allerdings nicht die Wirkung von seismischen Wellen auf die Testmassen. Das limitiert die Empfindlichkeit der Detektoren für niederfrequente, langwellige Gravitationswellen. Bei LISA sind die Testmassen innerhalb der Satelliten im freien Fall, weit weg von störenden Einflüssen. Das ermöglicht hochpräzise Messungen im Frequenzbereich zwischen 0,1 mHz und 1 Hz. Etwa in diesem Frequenzbereich liegen Gravitationswellen, die bei der Verschmelzung von supermassiven Schwarzen Löchern mit mehreren Millionen Sonnenmassen oder im frühen Universum entstanden sind.

Von der Gravitationswellendetektion mit LISA erhoffen sich Forschende weltweit neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Ursprung und die Entwicklung des Universums. „LISA wird ein neues Fenster in die Gravitationswellenastronomie öffnen und eines der größten und spannendsten Messinstrumente sein, das die Menschheit je gebaut hat“, erklärt Prof. Dr. Oliver Gerberding. „Wir werden in Hamburg künftig einen Beitrag zur LISA-Mission leisten und unsere nationalen und internationalen Partner dabei unterstützen, einen langlebigen Gravitationswellendetektor zu entwerfen, der hochpräzise Messergebnisse liefert.“

Mit den knapp 1,5 Millionen Euro vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sollen technologische Komponenten für die Bodenausrüstung von LISA entwickelt werden – also jene Instrumente, mit denen die Funktionsweise von LISA vorab auf der Erde erprobt wird. Dazu gehören neben einem elektronischen Auslesesystem, dem sogenannten Phasenmeter, das die Phase des Laserlichts misst, auch optische Komponenten, mit denen kurzfristig ultra-stabile Interferometer realisiert werden können, um Rauschquellen und optische Komponenten zu untersuchen.

Bei der Entwicklung des Phasenmeters werden Gerberding und seine Gruppe von der Maschine Strahlkontrollen-Abteilung des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY) als Unterauftragnehmer in dem DLR-finanzierten Forschungsprojekt unterstützt. Die Entwicklung des Phasenmeters basiert auf dem MicroTCA.4 Standard, der unter anderem am DESY für die Steuerung von Beschleunigern entwickelt und eingesetzt wird. „MicroTCA stammt ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche und wurde von DESY gemeinsam mit Industriepartnern speziell für Physikanwendungen modifiziert. Dadurch sind Präzisionsmessungen vieler analoger Signale bei gleichzeitig hoch leistungsfähiger Digitalverarbeitung in einem System möglich.“, erklärt Holger Schlarb, Leiter der Maschine Strahlkontrollen bei DESY. „Diese Eigenschaften sind sowohl für die Steuerung von Beschleunigern als auch für einen erfolgreichen Aufbau der LISA Bodenausrüstung erforderlich.“

Die LISA-Mission wird durch ein internationales Konsortium vorangetrieben und ist eines von drei ausgewählten Projekten des Cosmic Vision Programm der ESA. Auch die NASA trägt maßgeblich zur LISA-Mission bei. Bisher verläuft die Vorbereitung der Mission nach Plan.