Verschränkte Laserstrahlen verbessern Auflösung von Gravitationswellensignalen

10. Februar 2020

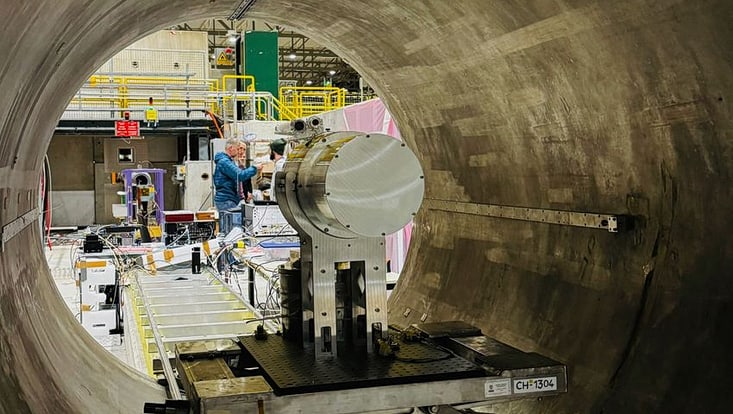

Foto: Alexander Franke, UHH

Quantenrauschen ist einer der limitierenden Faktoren bei hochaufgelösten Aufnahmen von Gravitationswellen. Physiker am Exzellenzcluster Quantum Universe der Universität Hamburg haben im Labor gezeigt, wie sich durch die Verschränkung von Laserlicht die Sensitivität der Gravitationswellenobservatorien verbessern lässt. Die Ergebnisse ihrer Forschung veröffentlichten die Wissenschaftler um Prof. Roman Schnabel in der jüngsten Ausgabe von Nature Photonics.

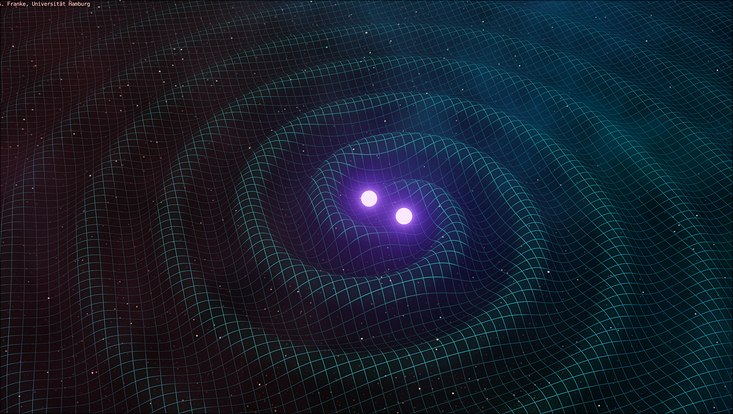

Gravitationswellenobservatorien messen kurzzeitige Dehnungen und Schrumpfungen der Raumzeit, die durch das Verschmelzen von zwei Schwarzen Löchern oder Neutronensternen entstehen. Sie nutzen dazu sogenannte Laserinterferometer, bei denen Laserlicht in zwei senkrechte Strahlführungen aufgeteilt und nach Reflexion an mehreren Kilometer entfernten Spiegeln wieder überlagert wird. Die Quantenunschärfe des Laserlichts, also die Unschärfe der Photonenrate, begrenzt in zweifacher Hinsicht die erreichbare Messempfindlichkeit. Sowohl der Strahlungsdruck, der auf den Spiegeln lastet, als auch die Lichtleistung am Ausgang des Observatoriums sind unscharf. Abhilfe war bisher nur durch eine Kombination von immer schwereren Spiegeln, höherer Laserleistung, Laserlicht mit gequetschter Quantenunschärfe und zusätzlichen Lichtstrecken mit weiteren Spiegeln möglich.

Seit April 2019 nutzen alle Gravitationswellenobservatorien Laserlicht mit gequetschter Quantenunschärfe um die Messempfindlichkeit zu erhöhen. Allerdings liefert dieses Verfahren nur für Signale über 100 Hz eine Verbesserung. Mit dem neu entwickelten Verfahren lässt sich die Empfindlichkeit für Gravitationswellensignale unter 100 Hz erhöhen. Dazu wird der Laserstrahl des Observatoriums mit einem zweiten, schwachen Laserstrahl verschränkt. Die Quantenunschärfen verschränkter Laserstrahlen sind spiegelsymmetrisch zueinander. Bei der Überlagerung der verschränkten Strahlen im Ausgang des Observatoriums heben sich die spiegelsymmetrischen Unschärfen bei allen Signalfrequenzen nahezu auf. Alle Gravitationswellensignale sind so in deutlich besserer Auflösung sichtbar. Durch dieses Verfahren lassen sich möglicherweise die Kosten für den Betrieb eines Gravitationswellenobservatoriums deutlich senken.

„Uns war viele Jahre nicht klar, wie man die spiegelsymmetrische Eigenschaft der Quantenunschärfen verschränkter Laserstrahlen nutzen kann, um gleichzeitig den unscharfen Strahlungsdruck auf den Spiegeln wie auch die unscharfe Laserleistung im Ausgang zu reduzieren,“ erklärt Prof. Roman Schnabel. „Unsere Berechnungen vor zwei Jahren zeigten dann, dass die beiden Laserwellenlängen einen kleinen Unterschied in ihren Wellenlängen haben müssen, der wiederum vom Spiegelabstand in den Armen des Observatoriums abhängt.“ Dr. Jan Südbeck hat zu diesem Thema an der Universität Hamburg promoviert. Er ergänzt: „Genau das haben wir nun experimentell in einem Tischaufbau bestätigt, der einen Gravitationswellendetektor nachbildet. Die Technik könnte im Grunde direkt in einem Gravitationswellenobservatorium eingesetzt werden.“